横組みと組文字

明治時代、わが国に始めて活版印刷が始まった頃、日本語の活字は中国の漢字を元にデザイン(輸入)されました。

活字は、一文字ずつ縦に組み、木枠(ページの版面)に納められ印刷されます。それぞれの文字は正方形の中にデザインされ、縦に組まれたため、文字の横幅は活字の大きさごとに固定されました。

正方形の中に文字をデザインするという制約の中で、「明治」「大正」など頻繁に使う活字が2文字であるにもかかわらず一文字の中に押し込まれる組文字という文字が生まれ使われるようになりました。この歴史は長くつづき、欧文の時計文字 I, II, III, IV 、キログラム、ミリメートル kg, mmなどの単位、株式会社、財団法人などの使用頻度の高い単語、なども一文字の中に収めて使われるようになりました。

縦組みで本文を組むときは苦肉の伝統として使用するのはやむを得ないのですが、横に本文を組むときは横幅の制約はないので、本来の使い方に従って組むのが正しい組み方で、横組みで組文字を使うのはこのような歴史から見ると推奨されないと言うべきでしょう。特に、時計文字、単位記号では配慮したいものです。

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, kg, km, cm, mm … — 欧文文字で組む(正しい組み方)

Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ, Ⅹ, ㎏, ㎞, ㎝, ㎜ … — 組文字の例(避けたい組み方)

ちなみに、組文字の多くは現在では外字として登録され、文字コード(JIS X 0213やMicrosoftコードページ932、Unicode、MacJapanese)によって割当場所が異なることがあり、最近では使用を避ける傾向にあります(ワープロ全盛の時代、機種依存文字などともいわれました)。

見逃されやすいのが数字です。丸数字、括弧数字の扱いは便利なのでつい使ってしまいますので、注意しましょう。

(1), (2), (3) … —欧文文字でカッコ、数字、カッコと組む(正しい組み方)

⑴, ⑵, ⑶, ①, ②. ③ … —組文字(避けたい組み方)

全角、半角文字

アルファベットや数字の全角、半角も同様の起源で生まれた文字です。

欧文のフォントデザインとその使い方には長い歴史と伝統があります。欧米、特にヨーロッパの出版物では、フォントの選び方と使い方にことに神経を使います。

フォントデザインには伝統的なルールがあり、Garamond, Caslon, Bodoni などの比較的古いフォントはもちろん、Optima, Helvetica, Futura など20世紀なってデザインされたフォントでも伝統は息づいています。

これらのフォントは一文字ごとに字幅が異なり、一番字幅の広いのが W 、狭いのが I で、一般にMを標準にデザインされます。ちなみに、文字のサイズ(ボディーサイズ)は、縦を基準に12ポイントなどど呼ばれます。

ひるがえって、日本語の英数は縦に組む伝統から、字幅を同じにした全角英数という活字が生まれました。縦組みの日本語の中にアルファベットを組み込むには最適な方法です。日本人の柔軟性が良く表れています。

この全角英数を使って、横組みに英文を組むと間延びして収まりの悪い組み版になってしまいます。横に組むときは欧文フォントを使って組めば何の問題もないのですが、ここに障害がありました。和文の文字サイズと欧文の文字サイズは同じではないのです。日本語は文字のサイズいっぱいに一文字をデザインします。ところが、欧文の場合、たとえば小文字の x は12ポイント言っても文字の高さは5ポイント位しかありません(フォントによって異なり、一般的に古い書体ほど小さめです:昔は小さな文字を使わなかったため)。

こうして、日本語の文字サイズとバランスの良い大きさの欧文がデザインされるようになり、このとき、字幅を通常の半分の半角に揃えてしまったのです。確かに日本語と組むときは収まりがよいでしょう。しかし、欧米のフォントデザイナー、編集者にしてみると unbelievable となってしまったのです。

縦組みの制約から生まれて苦肉の策は、横組みにするときは制約を外すのが原則で、苦肉の策にさらに苦肉の策を重ねてはいけないのです。

皆さん、横組みで欧文や数字を組むときは、欧文のフォントを使うようにしましょう。

本扉のはなし

わが国の書籍の一般的な装幀(構成)は、外側から、腰巻き(帯)、カバー、表紙、見返し、そして本扉、本文、本文の最後に奥付と続きます。基本的には西洋の製本を踏襲しているのですが、洋書とも違う独特のスタイルをもっています。

洋書の装幀にはルリユールと呼ばれる製本職人の世界があり、蔵書家は独自の製本を職人に依頼する伝統があります。階層社会のヨーロッパにおける支配階級の書物の姿と言えます。

ヨーロッパの書物は聖書に始まり、製本、装幀の歴史も聖書とは無縁ではありません。その伝統が今日も受け継がれ、欧米の一流の書物は、同じスタイルで綴られています。

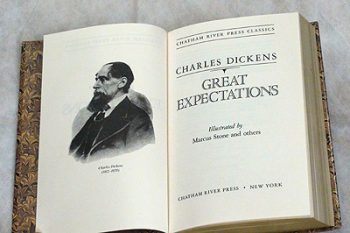

先の例に倣って、外側から、カバー(ないものも多い)、表紙、見返し(時に)、タイトルページ(ハーフタイトルとよび、扉ではありません)、表紙絵(フロンティスピース:かつては銅版画がよく使われました:左の写真)、タイトルページ、コピーライトページ、序文、目次、本文とつづきます。

日本の書物との大きな違いは、和書では奥付が最後にくるのに、洋書ではタイトルページの裏、つまり本文の前にきます。そして本扉の有無です。和書では本扉は本文とは別の用紙で印刷し、本文の前に挟み込みます。表紙と同じようにデザインもします。一方洋書のタイトルページは本文の一部で、通常大きな文字だけのシンプルな作りです。

江戸時代の和綴じ本の構成は糸かがりした本文に表紙を貼ったシンプルなものでした。糸でかがった本文の上に表紙を貼るというスタイルは、和書の本文の前に本扉と呼ばれる表紙をもう一度貼るというスタイルに通じるものがあります。つまり、和綴じ本のスタイルで製本し、さらに表紙でくるみ、自己主張を強めるためにデザインしたカバーで包み、最後に宣伝文句を腰に巻いて完成という過剰包装本ができあがるわけです。(過剰メッセージという面では洋書のペーパーバック本の表紙もなかなかなものですが。)

江戸時代の和綴じ本の構成は糸かがりした本文に表紙を貼ったシンプルなものでした。糸でかがった本文の上に表紙を貼るというスタイルは、和書の本文の前に本扉と呼ばれる表紙をもう一度貼るというスタイルに通じるものがあります。つまり、和綴じ本のスタイルで製本し、さらに表紙でくるみ、自己主張を強めるためにデザインしたカバーで包み、最後に宣伝文句を腰に巻いて完成という過剰包装本ができあがるわけです。(過剰メッセージという面では洋書のペーパーバック本の表紙もなかなかなものですが。)

西洋の文化を導入する際、わが国ではそのまま導入する例は少なく、必ず日本的な味付けがなされます。書物の装幀にも日本的な味付けの一端をかいま見ることができる一例といえましょう。

印刷文化が受け継いできたものは…

技術・技能、そして職人

かつて技術論論争というのがありました。武谷三男、星野芳郎が「技術とは人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意識的適用である」と言われたものです。技能とは、客観的適用の能力であり、技術者固有の個人的なものである、つまり、技術は客観的なもの出るのに対し、技能は主観的なものと定義しました。技術と技能を明確に区別し、職人の仕事を評価しました。

科学とは、自然の法則性の体系で、知識として蓄積されます。技術も客観的知識として蓄積することができます。一方技能は、技術者個人にのみ蓄積されます。個人に蓄積されるため、人によって上手い下手が生じ、抜きんでて上手な人が優秀な技術者、職人として評価されるようになります。この能力は、多くの場合徒弟関係で受け継がれていきます。

日本の伝統は多くの場合、家として継承、伝承されてきました。歌舞伎、茶道、能、花道などです。もう一つは宮大工、木挽きに見られる組組織です。職人は流動性がありましたが、家での継承は血縁伝承が基本で、流動性に乏しい特徴があります。伝統は、職人あるいは家伝という形で伝えられてきたのです。

印刷の世界に目を転じると、わが国では伝統と呼ばれるような出版、印刷文化は乏しいようです。

江戸時代、唐本、浮世草紙、浮世絵などの文化が起こりましたが、明治維新で断絶しました。

日本語が漢文から解き放たれるのは昭和になってからで、今のような話し言葉と書き言葉の垣根が取り払われたのは、夏目漱石以降といわれています。時代は昭和です。

昭和初期、書物は活版印刷で行われました。活字を拾う職人がいて、その活字を組み版に組み込む職人がいました。当然印刷する職人、製本する職人もいました。このような職人は1970年代まで活躍していました。日本の活字文化の担い手だった人々です。技術を持った職人=技能者でした。組み版のルール、文字組のルールはこの人たちによって培われ、守られていました。

活版印刷から写植、電算写植の時代に移行するにつれて、これらの職人が一人、また一人と姿を消すようになりました。キーボードを使った入力になり、職人の替わりにパートタイマーが文字を打ち、コンピュータのモニターで組み版をするシステムになりました。文字組、組み版のルールは伝承されることなく、上澄みだけがソフトウエアに反映されました。活版文化はこのようにして途絶えていったのです。

それからの技術開発は、印刷文化の要請ではなく、コンピュータの処理能力の産物として、津波のように繰り返し、繰り返しおそってきました。確かに効率が良くなり、生産性は上がるようになりましたが、アメリカ由来の技術革新のなかで、日本の文化的な要素はほとんど顧みられませんでした。

いま、活版印刷時代の職人が後世に技術と技能を伝えることなく、現役を退いています。日本語の書体、組み方、文字間隔、行間隔、ページの余白、紙の手触り、インクの色、硬さ、臭い、できあがったばかりの書物を最初に開くときの作法などなど、多くのことにこだわりを持ち続けてきたひとたちが、何も語らずに去ろうとしています。もう一度、あの職人たちの生き生きした姿、自信にあふれた手、張りのある声を聞きたいものです。

紙のはなし

紙の定義はいたって簡単で、「植物などの繊維をくっつけあわせ、平たく平らにしたもの」と素っ気なく言われています。

印刷用の一般の用紙は、パルプ(繊維)を粘土でつなぎ合わせ、着色したものです。パルプは長い繊維ほど上質で、しなやかな紙になり、粘土が多くなればなるほど、ボロボロになりやすい紙になります。

欧米では会社のロゴの入った便せん、封筒、名刺などのセットを stationery といいますが、会社の顔であるだけによい紙を使う習慣があります。 Stationery Paper という紙の分類もあります。この紙はパルプの長い、粘土の少ないものが高級とされています。ざらついた感じで、柔らかい用紙です。

コート紙、アート紙は粘土に光沢を持たせたり、密度の濃い粘土で固めて表面を平滑にしています。漂白剤を加えて、真っ白に仕上げることもあります。紙の立場からすると、決して高級なものとは言えません。

紙の評価にはさまざまな視点があり、視点が異なれば当然評価も異なります。

書物の視点:書物の価値のひとつは耐久性です。50年、100年と変化しないことが望まれます。この立場からすると、パルプを多く含んだ、粘土の少ない用紙が好まれます。アート紙は10年もすると退化が始まり、ページ同士がくっついたり、変色することがあります。湿度の所為もあるのですが、10年前に買った美術書が台無しになった経験があります。

ポスターの視点:寿命が短い商品であれば、刷り上がり、美しさを優先し、粘土で十分にお化粧した用紙が望まれるでしょう。直射日光に当たるケースもあるので、耐光性も重要です。しなやかさを考慮する必要はないでしょう。